大豪雨による住宅浸水を防ぐ対策として「嵩上げ工事」を。

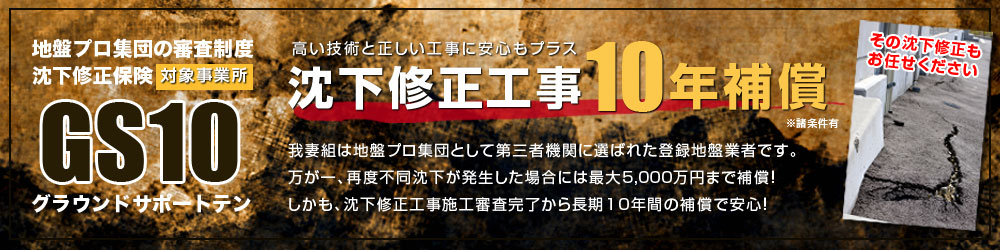

近年、地球温暖化の影響により、日本の降水量は年々増加しているように思えます。この気温上昇は今後も続くと見られており、日本の平均気温は「世界より速いペースで 気温が上昇している」と予測が出ています。また、傘が役に立たなくなるような猛烈な雨である「アメダス 1時間降水量80mm以上の年間発生回数」も同じように確実に増え続けています。

住宅の浸水被害に関するニュースは、毎年のことのようにTVをはじめ各種メディアで取り上げられる機会が多くなっています。2019年9月には、数十年に一度と言われ「広範囲に甚大な被害」をもたらした令和元年東日本台風<台風19号ハギビス>によって、数多くの河川の氾濫し、62,400棟以上の住宅が浸水被害にあったことは記憶に新しいことと思います。また「平成最悪の水害」と言われた2018年7月の西日本豪雨でも30,000棟近い住宅が浸水。2016年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川が氾濫し、15,000棟以上の住宅が浸水被害にあいました。こういった住宅の浸水被害は、過去最悪を年々更新し続けるように増ている状況です。

こういった事実から、我妻組では冠水の恐れがある土地にある建物の浸水対策として嵩上げ(かさあげ)工事を推奨いたしております。これまで住宅の嵩上げ(かさあげ)工事は、工期が長く工事費が高いため住宅浸水被害対策には現実的でありませんでしたが、我妻組が考案した新工法による住宅嵩上げ(かさあげ)工事は「早く・大幅に安く」施工することが可能です。

豪雨が多い日本。あなたの住居では浸水対策はお済みですか?

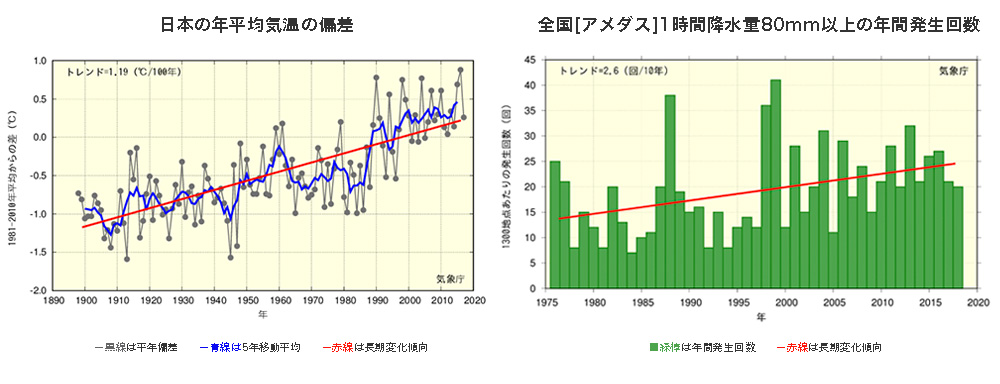

日本の降水量は世界平均の2倍。そして…変動が激しい。

しかも、日本の降水量は季節ごとの変動が激しく、梅雨期と台風期に集中します。例えば、東京の月別平均降水量は、最多雨月の9月で208.5mm、最少雨月の12月で39.6mmです。その降水量の差は5倍に達しています。

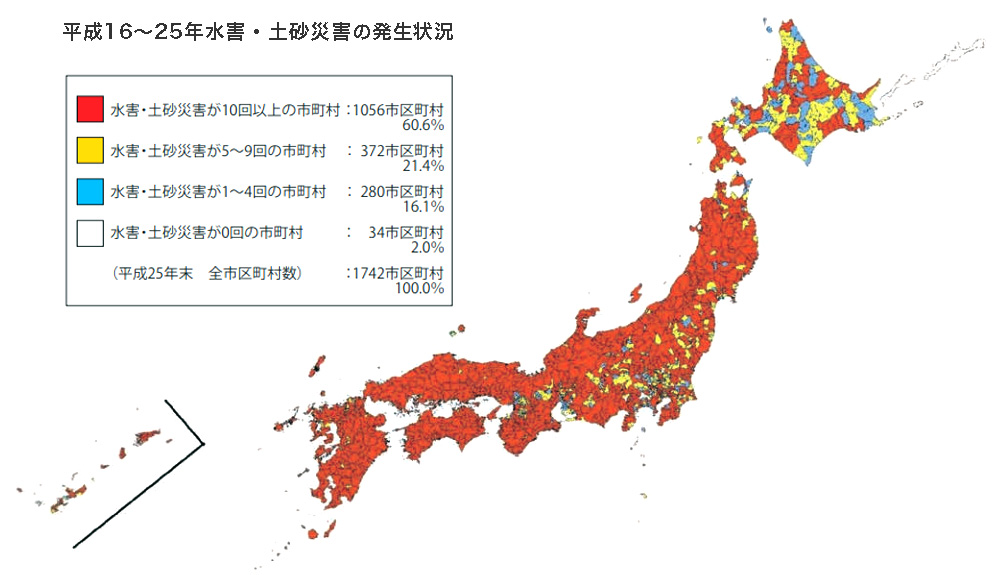

水害はどの市町村でも起きるリスクがある。

10年間(2004年〜2013年)で日本の市区町村の97%以上が水害・土砂災害に襲われています。洪水氾濫域(洪水時の河川水位より低い地域)は日本全土の10%にしかすぎませんがが、その地域に人口の51%、総資産の75%が集中するため、いったん洪水氾濫が発生すれば、その被害は深刻なものになります。

大型の台風による水害の他、ゲリア豪雨もその被害を大きくする要因の一つでもあります。

近年のゲリラ豪雨 都道府県別でみる発生回数

| エリア | 都道府県名 | 2019年/回 | 2018年/回 |

| 北海道・東北 | 北海道 | 7 | 11 |

| 青森県 | 7 | 7 | |

| 秋田県 | 5 | 6 | |

| 岩手県 | 33 | 19 | |

| 山形県 | 6 | 18 | |

| 宮城県 | 28 | 69 | |

| 福島県 | 59 | 109 | |

| 関東・甲信 | 茨城県 | 91 | 157 |

| 栃木県 | 124 | 223 | |

| 群馬県 | 141 | 152 | |

| 千葉県 | 99 | 134 | |

| 東京都 | 147 | 177 | |

| 埼玉県 | 106 | 138 | |

| 神奈川県 | 101 | 108 | |

| 山梨県 | 86 | 85 | |

| 長野県 | 109 | 198 | |

| 東海 | 静岡県 | 119 | 193 |

| 愛知県 | 297 | 232 | |

| 岐阜県 | 152 | 152 | |

| 三重県 | 98 | 98 | |

| 北陸 | 新潟県 | 19 | 22 |

| 富山県 | 12 | 20 | |

| 石川県 | 2 | 3 | |

| 福井県 | 10 | 10 | |

| 近畿 | 滋賀県 | 94 | 78 |

| 京都府 | 96 | 96 | |

| 奈良県 | 68 | 39 | |

| 兵庫県 | 135 | 115 | |

| 大阪府 | 150 | 150 | |

| 和歌山県 | 14 | 12 | |

| 中国 | 鳥取県 | 45 | 25 |

| 島根県 | 36 | 18 | |

| 岡山県 | 79 | 69 | |

| 広島県 | 120 | 84 | |

| 山口県 | 103 | 44 | |

| 四国 | 香川県 | 12 | 4 |

| 徳島県 | 23 | 12 | |

| 愛媛県 | 27 | 15 | |

| 高知県 | 11 | 14 | |

| 九州・沖縄 | 福岡県 | 261 | 137 |

| 大分県 | 80 | 25 | |

| 佐賀県 | 76 | 38 | |

| 長崎県 | 92 | 27 | |

| 熊本県 | 92 | 65 | |

| 宮崎県 | 52 | 34 | |

| 鹿児島県 | 48 | 48 | |

| 沖縄県 | 32 | 11 |

住宅の浸水被害のリスクは、雨量が多く河川が多い日本において、どこにいても起きるリスクがあると言っても過言でないでしょう。あなたのお住いの付近にある河川が氾濫した際に、浸水被害に見舞われるリスクがあるかどうかを一度調べてみてもよいかもしれません。国土交通省の地点別浸水シュミレーション検索システム(浸水ナビ)では、代表的な河川の[想定破堤点][想定浸水]を閲覧できます。

住宅嵩上げ(かさあげ)工事とは

住宅嵩上げ(かさあげ)工事とは、既に建っている住宅をジャッキを用いて持ち上げ、基礎または1階部分を高くする工事のことです。冠水による床上浸水被害を防ぐ対策になります。また、豪雪地帯では雪害対策にもなります。建っている住宅を持ち上げて工事が必要であるため、通常の増築や改築よりも工期が長く、工事費が割高になります。

ただし、我妻組の考案した住宅嵩上げ(かさあげ)工事は、年々増えている大豪雨の浸水被害対策に特化した工法のため『工期が短く、工事費が通常の嵩上げ工事よりも約1/2の費用』で行うことができます。

こんな建物に住宅嵩上げ(かさあげ)工事がおすすめ

- 河川の近くに建っている。

- 低い土地に建っている。

- 浸水被害にあったことがある。

- 浸水シュミレーションシステムで浸水の恐れがある地域に建っている。

- 集合住宅など浸水被害額のリスクが大きい。

- 建物移動(曳家)し、住宅基礎を作り変える計画がある。

住宅嵩上げ(かさあげ)工事のメリット

床下浸水・床上浸水の被害軽減する

建物が高くなるため、住宅浸水のリスクが低くなりいます。たとえ、土地が冠水した場合でも修繕のコストを最小限に止めることができます。

7月〜9月の梅雨・台風の不安から解消される

突然の豪雨によって、土嚢を準備・配置するなど急な冠水対策の作業の不安から解放されます。また、住宅嵩上げ(かさあげ)工事では、建物の重量が増えるため同時に地盤改良を行います。必然的に建物がある土地の地盤が強化されます。

いつも通り居住しながら工事ができる

住宅嵩上げ(かさあげ)工事は、工事中に仮住まいなどの住居を移す必要がありません。住んでいるまま生活環境を変えずに工事が可能です。したがって、工事中であってもお客様はいつも通りの生活をしていただけます。

我妻組の住宅嵩上げ(かさあげ)工事

重要文化財の移設工事や沈下修正工事に定評がある我妻組では、これから増えつつある住宅浸水被害から「お客様の大切な資産と家族の思い出が詰まった住まいを守りたい」という想いで、一般住宅の嵩上げ(かさあげ)工事の新工程・新工法を考案しました。

これまで培った、建物を持ち上げる・運ぶ・収めるの高い曳家(ひきや)の技術と、傾いた地盤を直す沈下修正(地盤改良)のノウハウにより、浸水被害対策としての住宅嵩上げ(かさあげ)工事に特化し、作業の無駄を省くことで「工事が早く」「工事費が安くおさまる」「冠水に強い基礎」を作り上げます。特に、工事費は従来の住宅嵩上げ(かさあげ)工事の約半分におさまります。

また、この工法では居住しながら工事が可能です。工事中に生活環境を変えるなどのコストがかかりません。したがって、一般住宅の他、アパートなどの集合住宅の浸水被害対策に向いています。

既に、台風19号ハギビスの被害によって浸水した住宅嵩上げ(かさあげ)工事も決定しており、同様の被害にあった方々からの問い合わせを多くいただいております。詳しい工事内容や工事費用については、順次お知らせしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

工事までの流れ

1.現地調査

具体的に工事お見積もりをご希望のお客様は、建物構造、床仕様、床耐荷重などの現地調査を行います。

2.地盤調査資料、建物資料の作成

現地調査に基づいて地盤調査資料 建物資料(平面図、仕様書、矩計(かなばかり)図) を作成します。

3.お見積書の作成

杭長の決定、重量確認、建物の重心位置算出の結果から、杭の必要本数を算定、概算見積もり作成します。

4.本見積・各種手続き

本見積にご同意いただきますと、工事に必要な各種手続きを行い、工事に関する綿密な打ち合わせをさせていただきます。

5.施工

工事の準備がすべて整い次第、工期通り住宅嵩上げ(かさあげ)工事を行います。